所沢で地域活動をしている方々の

インタビューをご紹介します。

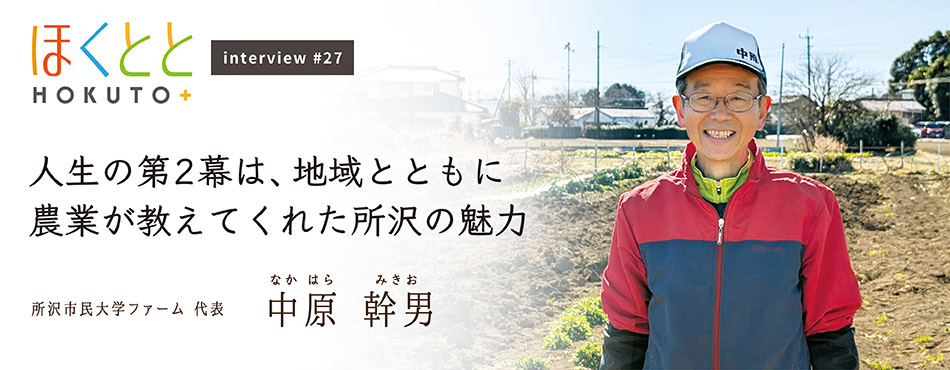

退職後の人生をどう過ごそうか―― 多くの人が一度は考えるテーマではないでしょうか。サラリーマン時代は、「モーレツ社員」として働き詰めだった中原さんも、退職後は特にやりたいこともなく、漠然と〝 暇つぶし 〟を探していたそうです。そんな中、所沢市民大学で農業に出会ったことをきっかけに、地域とのつながりを深めていくことに。「農業についてもっと深く知りたい」という探究心から、無農薬農業やソーラーシェアリングといった取り組みにつながり、今では地域の未来を支える活動の中心的存在となりました。今回は、中原さんが環境に優しい農業を実践するに至ったきっかけや、農業がもつ可能性、また所沢市の魅力などについてお話を伺いました。

佐賀県佐賀市生まれ。1967年大手化学メーカーに入社し、営業として長年活躍。48歳で中小企業への転職を経て埼玉県所沢市に移住。63歳で退職後、所沢市民大学にて農業や地域課題について学ぶ。その後、無農薬農業を実践する「市民大学ファーム」や、会員制農園「トコトコ農園」の運営に携わり、地域住民と若い世代が交流できる場を提供。また、農地上にソーラーパネルを設置する「ソーラーシェアリング」の導入に尽力し、農業と再生可能エネルギー生産の両立を目指している。現在は「落ち葉堆肥農法」などの活動を通じて、地域の自然環境保全や持続可能な農業の実現に向けた取り組みを推進中。

――現在の活動を教えてください。

私は現在、所沢市民大学のOBで構成される「ところざわ俱楽部」に所属しています。ところざわ俱楽部は、豊かな市民社会の実現を目的に、14のサークル活動が運営されています。「ところざわ俱楽部」では会員管理や会計をおこなう総務部長として関わるとともに、農業サークルである「所沢市民大学ファーム」での活動に注力しています。このファームでは代表を務めており、無農薬農法を取り入れた作物の栽培をおこなうなど、環境に優しい農業を仲間たちと一緒に目指しています。

――農業を始めるきっかけは何だったのでしょうか?

退職後に入学した所沢市民大学の講義で、農業の現状について学んだことがきっかけでした。現役時代は、いわゆる「モーレツ社員」として生きてきて、時間に縛られず働くのは当たり前。夜10時まで仕事をして、朝6時には出社する毎日でした。そのため、所沢の特徴や魅力についてはほとんど知らず、長年住んでいた自宅も単に「通勤して帰るだけ」の生活拠点に過ぎませんでした。

退職が決まり、今後どう過ごそうかと悩んでいた時、市報で所沢市民大学の情報を目にしました。歴史・文化・自然など幅広い分野について学べることに興味を持ち入学したのですが、中でも興味を引いたのが農業の講座でした。TPP(環太平洋パートナーシップ協定)に関する講義を通じて、日本の農業がどれほど厳しい状況にあるのかを知り〝 もっと農業のことを深く知りたい 〟と思うようになりました。その後、より実践的に学びたいという思いから、在学中に「所沢市民大学ファーム」に参加したことが、すべての始まりです。

「所沢市民大学ファーム」では、東京農工大学と所沢市が連携しておこなった里芋実証試験にも参加しました。実は、所沢は里芋の名産地なんです。所沢の里芋は高級料亭にも出されるほどで、昔は庶民の口には入らない貴重な食材でした。その所沢の里芋を育てる実験として、人工的に水を与えなくても育つ品種改良に挑戦しました。その後も、里芋に加え、サツマイモやほうれん草、キャベツなど、さまざまな作物を栽培し、現在では50種類近くの野菜を育てています。

▲所沢市民大学ファームでは、みんなで力を合わせて丁寧に作業します!

▲所沢市民大学ファームでは、みんなで力を合わせて丁寧に作業します!――ソーラーシェアリングにも取り組んでいるそうですね。具体的にはどのような活動ですか?

ソーラーシェアリングは、私が特に力を入れている取り組みの一つです。農地の上にソーラーパネルを設置し、農業と発電の両立を目指すものです。この仕組みにより、農地を有効活用しながら地域のエネルギー自給率を高めることができます。きっかけは、所沢市民大学で農業を学んでいた時に始まった地元農家さんとの交流でした。そのつながりから、東日本大震災の福島での原発事故後に設立された、再生可能エネルギーを研究する会「所沢・自然エネルギー普及研究会」の活動に関わるようになったのです。この会では、ソーラー発電所を実際に作ろうという計画が進められていました。実は私、化学メーカー時代に太陽光発電事業に関わっていた経験があり、その知識を活かす形で活動に参加しました。

▲畑に並ぶ高さ3メートルのソーラーパネル

▲畑に並ぶ高さ3メートルのソーラーパネル――どのようなシステムなのですか?

畑の上に支柱を立てて、3メートルほどの高さにソーラーパネルを設置します。そうすると、太陽の動きに合わせてパネルとパネルの間から畑全体にまんべんなく日光が届くというわけです。また、この高さのおかげで、下にはトラクターが通れるため、農作業に影響はありません。

この仕組みにより、パネルの下でも麦や米、野菜など、ほとんどの作物を栽培できます。2019年には、所沢市下富の山宇農園にソーラーシェアリング設備を設置しました。おそらく市民ボランティアのソーラーシェアリング事業としては、所沢市で初の取り組みだと思います。実際に導入してみると、圧迫感もなく、農地を有効活用できるすばらしいシステムだと感じています。

――ソーラーシェアリング設備に可能性を感じているのですね?

その通りです。試算によれば、日本の電力は、太陽光などの再生可能エネルギーだけで十分賄えると言われています。日本の土地の7割は森林であり、これを切り開いてソーラーパネルを設置することには批判もあります。しかし、そんなことをしなくても、今ある農地を有効活用するだけで十分に対応できます。加えて、近年の真夏の猛烈な暑さの中では、日陰があるだけでも農作業は格段に楽になります。

また、所沢市はお茶の産地としても知られていますが、お茶農家さんの中にはお茶のうまみを引き出すために光を遮り、葉を柔らかくする「被覆栽培」をおこなっている方がいます。茶園に棚を建てて、その棚に遮光材をかける「棚がけ被覆」を使って日陰を作っていますが、これをソーラーパネルで代用できれば、農作物を守りながらエネルギーも生み出せます。まさに一石二鳥の仕組みだと思います。

――農業や自然エネルギーの活動を通して、今の所沢市をどのように見ていますか?

所沢市の魅力は、何と言っても緑豊かな環境にあります。市民意識調査では、8割から9割の人が「所沢に住み続けたい」と答えており、その理由の多くは、畑や森が身近にあり、自然が生活の一部となっているとのことです。この魅力を失うことなく、しっかりと維持していく必要があると感じています。

ただ、昔から住んでいる地元の農家さんたちは、この緑や自然環境に対する価値を、都心から移り住んできた新住民とは少し異なる視点で見ていることもあります。農家さんにとっては、緑や自然は〝 特別なもの 〟というよりも、日常の一部であるため、改めてその価値を意識する機会が少ないのかもしれません。一方で、新住民の方々はこの緑の価値を強く感じ、そこに大きな魅力を見出しています。

そのため、新住民の方々が積極的に地域に関わり、地元の農家さんたちと協力しながら、この自然豊かな環境を守る取り組みが必要だと思います。地域全体でこの魅力を共有し、次世代に引き継いでいくことがとても大切ですね。

――地域が一丸となって自然を守ることが大切、ということでしょうか?

そうです。今から25年ほど前の話ですが、所沢市ではダイオキシン問題が大きく取り上げられました。当時、ニュース番組で「所沢市のほうれん草はダイオキシンに汚染されているから食べられない」と報道されました。この影響で所沢産の野菜がまったく売れなくなるという事態が起きたのです。この出来事をきっかけに、所沢の住民は環境問題への関心を大きく高めました。地域で多くの環境保全のためのグループが生まれていき、その後の大きな改善に繋がりました。こうした経験があるからこそ、所沢の人々は自然環境を守ることに非常に前向きなのだと思います。

――その他に力を入れている活動はありますか?

近年は、「落ち葉堆肥農法」の活動に力を入れています。落ち葉堆肥農法とは、落ち葉を微生物により発酵させ、堆肥として農地に入れることで土壌改良を継続的に進める昔からの農法です。落葉は炭素分を多く含み、それを餌にする土壌微生物が活発化しミミズやカブト虫の幼虫が育ちます。これらの生き物が排泄する物質が、植物の成長に必要な栄養素となり、そのおかげでおいしい野菜ができるのです。

最近、全国の土壌を調べるプロジェクトで、落ち葉堆肥農法を取り入れた土壌が調査されました。その結果、土壌のCO₂貯留率が非常に高いことがわかったのです。この農法を取り入れることで、農業の環境負荷を軽減しつつ、地域の自然環境を守ることができる点は魅力的です。

堆肥農法は、所沢市、川越市、ふじみ野市、三芳町の農家さんたちが協力し合い実践してきましたが、2023年7月に「武蔵野の落ち葉堆肥農法」が世界農業遺産に登録されたことで注目されるようになりました。この地域には、江戸時代から続く堆肥農法を行う農家さんが74軒あり、協議会を作って活動を続けていて、私は所沢市民大学のOB会の一員として関わっています。

▲落ち葉堆肥農法で使う落ち葉掃きの様子

▲落ち葉堆肥農法で使う落ち葉掃きの様子――さまざまな取り組みを行っていますが、活動を継続していくコツを教えてください。

私の中で大切にしているのは〝 誘われたら断らない。頼まれたら引き受ける 〟ということです。どんなに小さなきっかけでも、人と人とのつながりが新たな生きがいを生み出してくれると信じています。

また、私は人を巻き込む力も重要だと考えています。一人ではできないことも、同じ志を持つ仲間が集まることで、数の力で困難を乗り越えられる。特に、農家さんと市民をつなげていくことで、ともに支え合える仕組みが生まれるのは大きな喜びですね。

さらに、「感謝の気持ち」を持ち続けることも欠かせません。どんな活動でも、周りの協力があって成り立つものです。だからこそ、関わりをもつための一歩を踏み出すことをためらわないように意識しています。何かを始めることでしか見えない景色がある。私自身も、農業や地域活動を通じて、楽しむことの大切さを学びました。こうしたつながりや気づきを、これからも大事にしていきたいと思っています。

▲大地の恵みに感動!笑顔あふれる収穫祭

▲大地の恵みに感動!笑顔あふれる収穫祭-インタビューを終えて-

仕事中心の生活を送ってきた方にとっては、退職後の時間をどう活用するか迷うこともあるでしょう。今回お話を伺った中原さんは、そのような中で「地域とつながる農業」を通じて、新たな生き方を見つけた好例だと感じました。

無農薬農業やソーラーシェアリングなど、持続可能な取り組みを進める姿勢には、地域を守りたいという強い思いが込められています。特に印象的だったのは、中原さんがインタビュー中に語った「農業は人とのつながりを生む場」という言葉です。中原さんが地域住民や若い世代と交流を深めながら活動を続けている様子は、農業が単なる生産活動にとどまらない、豊かな可能性を秘めた分野であることを改めて感じさせてくれました。読者の皆様も、ぜひ一度、農業体験にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?